《光明日報》7月6日7版以《陜西科技大學:創新培養機制 提高學生創新能力》為題,報道了我校材料科學與工程學院作為陜西省創新創業教育改革試點學院,以國家級特色專業無機非金屬材料工程等材料類專業為試點,以陜西省無機非金屬材料工程教學團隊和陜西省陶瓷材料綠色制造重點科技創新團隊為主要依托,持續推進創新創業教育,探索出 “核心層-吸附層-流動層”創新人才培養機制,成果斐然。全文轉載如下:

陜西科技大學:創新培養機制 提高學生創新能力

陜西科技大學材料科學與工程學院作為陜西省創新創業教育改革試點學院,以國家級特色專業無機非金屬材料工程等材料類專業為試點,以陜西省無機非金屬材料工程教學團隊和陜西省陶瓷材料綠色制造重點科技創新團隊為主要依托,持續推進創新創業教育,探索出 “核心層-吸附層-流動層”創新人才培養機制,成果斐然。

構建“核心層-吸附層-流動層”培養機制,遞進推進培養學生創新能力

以團隊為依托,組織開展“專業導航”、“創新大家談”等創新引領活動,以“挑戰杯” 和“互聯網+”等具體項目為主要抓手開展創新教育。每個項目組5-8名大四、大三學生和研究生為“核心層”成員,主要負責開展研究、總結成果并參加科技競賽;8-12名大二、大三學生為“吸附層”,協助實驗、跟蹤過程并服務團隊,為進入“核心層”打基礎;吸引15-22名大一、大二學生為“流動層”,學習了解創新項目流程、研究內容并培養興趣。該創新人才培養機制建立后,促進學生參與創新活動的覆蓋率達100%,其中48%的學生獲得校級以上獎勵。

構建學生為核心的“核-殼”多角色轉換機制,多角度培養學生創新素質

按照“興趣驅動、導師引領、充分論證、及早實踐”的實施原則,構建以學生為核心的“核-殼”多角色轉換培養機制。將學生角色由傳統的“學生”轉變為以其為核心的“學習者、小項目負責人、項目核心成員、論文作者以及專利發明人”等多個角色,為學生創新能力的提升提供了多種途徑。通過不同角色的實踐體驗,實現其創新素質的多角度培養。

構建校企協同導師團隊,優勢互補,持續循環培養學生創新能力

搭建校內外導師團隊間的橋梁,實現校內外優勢資源的協同共享、協同作用。校外導師來自于行業專家、技術人員和校友,主要為創新項目在行業咨詢、選題和中試等方面提供支持。校內則由學科學術帶頭人把握方向,指導“核心層”學生設計創新項目;中青年教師根據學生特點指導設計個性化目標與創新實驗方案;博士和碩士生協助指導實驗和整理成果,構建多層次協同指導團隊,共同形成“校外反饋,校內改進”的持續循環機制,使學生不但擁有工程創新能力,并具備在創新實施中充分考慮社會、經濟、環境、法律和文化等綜合因素的素質,更加符合社會需求。

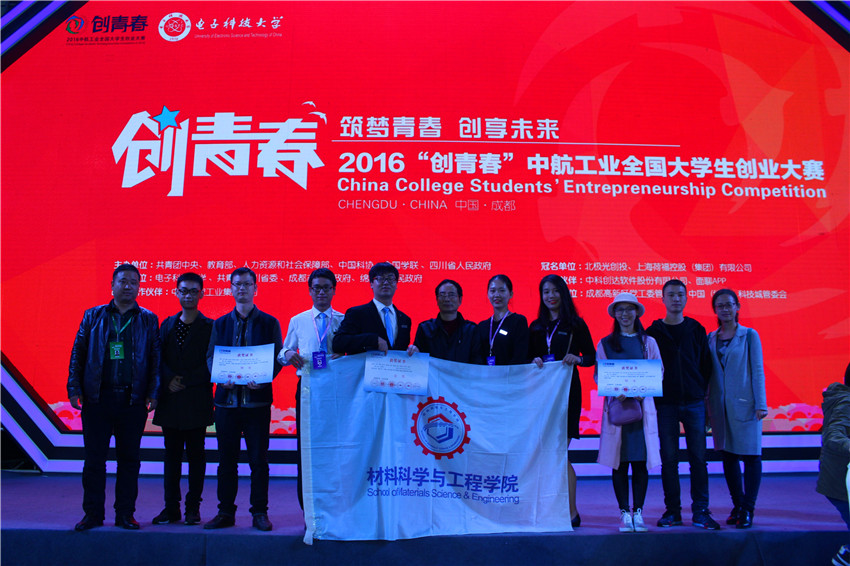

良好的創新機制驅動結出累累碩果。近年來,學院大學生先后獲得第十三屆“挑戰杯”國家級二等獎1項、第十四屆“挑戰杯”國家級二等獎2項;參加兩屆“創青春”全國大學生創業大賽并斬獲金、銀獎各1項,在第二屆“互聯網+”全國大學生創新創業大賽榮獲3項銅獎,兩個大學生創業團隊已經成功將產品推向市場。此外,材料學院的社會實踐隊利用專業知識解決陜北白于山區600余戶居民的安全飲水問題,受到社會各界一致認可,被評為陜西省大中專學生暑期文化科技衛生“三下鄉”社會實踐“標兵團隊”和“優秀服務團隊”,并于2016年在第三屆中國青年志愿服務項目大賽中獲得金獎。

材料學院多次受邀參加教育部材料類專業教學指導委員會議并介紹經驗。該創新人才培養機制受到了其他高校的廣泛關注和認可,形成了較好的輻射帶動效應,大幅度了提升學校知名度。

(編輯:杜楊)