【開欄語】學(xué)校第三次黨代會提出實施“文化建設(shè)浸潤行動”,明確指出要深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平文化思想,注重用社會主義先進(jìn)文化、革命文化、中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化培根鑄魂。“三創(chuàng)兩遷”大學(xué)精神鐫刻著陜科大“姓黨、愛國、為人民”紅色基因,更是一代代陜科大人取之不竭、賡續(xù)不息的文化寶庫。新學(xué)期伊始,黨委宣傳部、離退處走訪了在“三創(chuàng)兩遷”歷程中留下光輝足跡的一批德高望重的退休老教工,聽老同志講述那些篳路藍(lán)縷的奮斗故事,為書寫“教育強(qiáng)國,科大何為”答卷、走好“復(fù)興期”開局起步的后來人加油鼓勁。

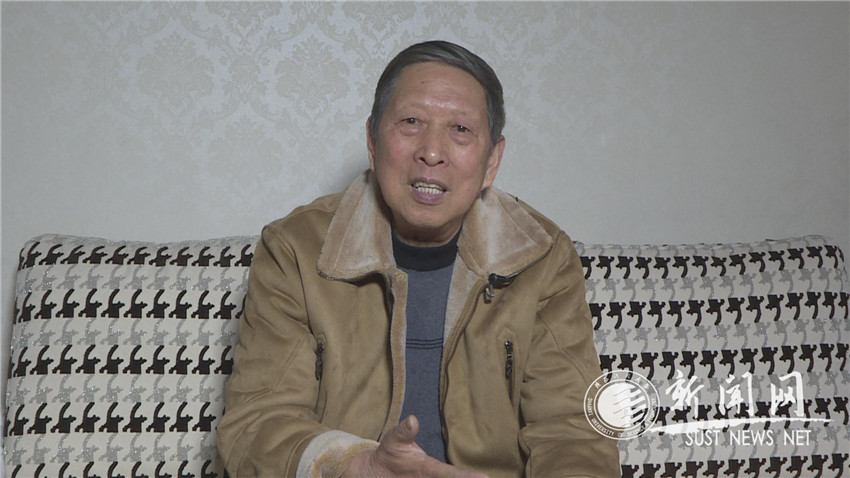

章川波,男,1941年生,上海人,陜西科技大學(xué)教授,博士生導(dǎo)師,享受國務(wù)院政府特殊津貼專家,陜西省先進(jìn)工作者。1964年畢業(yè)于北京輕工業(yè)學(xué)院皮革專業(yè),后留校任教。曾擔(dān)任中國皮革科技委員會委員副主任、教育部高校專家、科技部國際合作重點項目評審專家。

北京歲月:在艱苦創(chuàng)業(yè)中踏石留印

學(xué)校宣傳部、輕工業(yè)博物館的同志曾在2019年、2020年兩次采訪我,關(guān)于學(xué)校西遷的故事我已經(jīng)講過很多了,但是北京輕工業(yè)學(xué)院時期的故事卻鮮有提及,今天我想先給大家講講這個時期的故事。幸運的是,我是1941年出生的,學(xué)校1958年建校,1960年正式招生,我正好是1960年7月考入北京輕工業(yè)學(xué)院的,可以說,我親身經(jīng)歷、親身參與了學(xué)校北京、咸陽兩個時期的教育事業(yè)的全過程。

上世紀(jì)50年代,北京輕工業(yè)學(xué)院圖書館

1960年7月,我作為首屆新生中的一員,從上海考入北京輕工業(yè)學(xué)院,當(dāng)時學(xué)校設(shè)置了造紙、皮革、硅酸鹽、機(jī)械幾個系,每個系每年招一個班30名學(xué)生,我們這一屆總共120人左右。入校以后,我們發(fā)現(xiàn),雖然學(xué)校的硬件條件比較簡樸,占地面積只有100余畝,圖書館在大禮堂的二樓,圖書也很少,但是卻聚集了輕工領(lǐng)域一批權(quán)威、泰斗級的專家,行政干部也是德高望重的老革命,真正體現(xiàn)了“大學(xué)之大,非有大樓之謂,實有大師之謂。”比如,當(dāng)時輕化工一系(造紙系)的系主任是著名造紙專家曹光銳、鐘香駒,硅酸鹽教研室主任是陶瓷專家游恩溥,皮革實驗室主任是皮革專家潘津生,機(jī)械系主任是輕工部工程師曾廣壽,物化教研室主任是知名學(xué)者田家樂,還有領(lǐng)銜發(fā)酵工學(xué)本科專業(yè)的金培松教授等。讓我印象最深刻的師長有兩個人,一個是朱康院長,他學(xué)問好、平易近人,很會做群眾工作,在師生中威信非常高,他的講話大家都很愛聽。另一位是我的恩師潘津生,她當(dāng)時已年屆五旬,穿著很樸素,為人親切和藹,經(jīng)常到宿舍看望同學(xué)們,詢問學(xué)習(xí)生活上的困難,學(xué)習(xí)上是“嚴(yán)師”,生活上是“慈母”,同學(xué)們都尊稱她“潘老太”。

從北京時期起,學(xué)校就把“理論聯(lián)系實際”作為辦學(xué)宗旨。這也是當(dāng)時的國情決定的,那時國家輕工業(yè)一窮二白,人民衣、食、住、行的問題迫切地擺在面前,例如,當(dāng)時全國皮革領(lǐng)域談不上任何機(jī)械化和先進(jìn)技術(shù),都是傳統(tǒng)手工作坊式的生產(chǎn),技術(shù)都是靠師徒相傳、手摸眼看,一些造紙廠雖然有的小型機(jī)械,但是還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。輕工部創(chuàng)辦這所院校的初衷,就是要求畢業(yè)生能迅速掌握先進(jìn)的輕工科學(xué)和生產(chǎn)技術(shù),進(jìn)入企業(yè)后能投入生產(chǎn)、指導(dǎo)生產(chǎn)。為此,學(xué)校的幾個專業(yè)都建設(shè)了校辦工廠,方便學(xué)生能夠躬身實踐、學(xué)以致用。皮革系有校辦的皮革廠,造紙系有造紙廠,里面有小型的制漿造紙機(jī),硅酸鹽系有小型的瓷窯。大家學(xué)習(xí)很緊張,很勤奮,除了上課就是做實驗。

我是北京輕工業(yè)學(xué)院皮革專業(yè)畢業(yè)的學(xué)生,所以對皮革專業(yè)就談地多一些。我對皮革實驗的記憶非常深刻。一開始沒有機(jī)器,我們跟著師傅從最傳統(tǒng)的工藝做起,用大鏟刀把收購回來的生皮子去肉、褪毛、鞣皮制革,在課堂上聽老師講了意大利皮革工廠的先進(jìn)工藝,對比中國皮革產(chǎn)業(yè)的落后,同學(xué)們更加堅定了振興中國皮革的信念。后來,廠子里也有了一些簡單的機(jī)器設(shè)備,包括去肉機(jī)、打毛機(jī),轉(zhuǎn)鼓,還采購了一些化工材料進(jìn)行實驗,實驗材料是從全國各地收購的牛皮、豬皮、羊皮等,因為經(jīng)費緊張,皮料很珍貴,買回來的皮子都是每個小組分割進(jìn)行實驗。當(dāng)時潘老師已經(jīng)五十多歲了,一到實驗課她總是親自指導(dǎo)、親手示范。除了潘老師,皮革廠還請了陸師傅、銀師傅兩位皮匠師傅,負(fù)責(zé)機(jī)器設(shè)備的維修、輔導(dǎo)學(xué)生實習(xí)。大家每天從實驗室出來,渾身鞣皮味臭烘烘的,學(xué)校周邊的群眾也經(jīng)常因為這個找到學(xué)校反映問題,說是污染環(huán)境。

北京辦學(xué)十幾年,學(xué)校對國家輕工業(yè)有著突出的貢獻(xiàn),一是培養(yǎng)了一批優(yōu)秀的人才,二是以科學(xué)力量推動了行業(yè)生產(chǎn)。尤其是皮革專業(yè),當(dāng)時潘老師帶領(lǐng)我們搞起了皮革組織學(xué)研究,并將組織學(xué)研究應(yīng)用到皮革生產(chǎn)的各個環(huán)節(jié),對推進(jìn)皮革生產(chǎn)工藝的科學(xué)化、規(guī)范化起到至關(guān)重要的作用。具體來說就是通過觀察分析皮革的微觀組織結(jié)構(gòu),來科學(xué)指導(dǎo)皮革生產(chǎn)。潘老師帶著我們把皮革進(jìn)行解剖,用電子顯微鏡分析其內(nèi)部結(jié)構(gòu),分析在不同化學(xué)品、不同生產(chǎn)工藝的作用下,皮革的組織結(jié)構(gòu)發(fā)生哪些變化。通過幾年的分析研究,使皮革生產(chǎn)檢驗有了科學(xué)依據(jù),這是以前所沒有的,為后來斬獲全國科學(xué)技術(shù)大會獎奠定了基礎(chǔ)。

大學(xué)時期我擔(dān)任學(xué)生會主席,組織過一些校園文體活動,還作為學(xué)生代表參加過學(xué)校的一些會議,1964年畢業(yè)時,我被選為優(yōu)秀畢業(yè)生留校任教,是北京輕工業(yè)學(xué)院皮革系第一個畢業(yè)留校的學(xué)生。頭兩年是皮革教研室的助教,當(dāng)時教師不多,除了潘津生以外,還有魏世林、楊宗遂,他們倆是從成都工學(xué)院(現(xiàn)四川大學(xué))皮革專業(yè),分配到北京輕工業(yè)學(xué)院任教,還有從天津大學(xué)分配來的李果老師。

西遷咸陽:在時代變遷中自立自強(qiáng)

1970年4月,國務(wù)院下發(fā)通知,北京輕工業(yè)學(xué)院整體搬遷至咸陽。在輕工業(yè)部的領(lǐng)導(dǎo)下,學(xué)院對搬遷工作進(jìn)行了積極的準(zhǔn)備,集中人力、集中時間大搬遷。截至1970年9月28日,已有3批先后離開北京。當(dāng)時咸陽是個輕工業(yè)的紡織城市,還有造紙廠、陶瓷廠、皮革廠和輕工機(jī)械廠,跟我們當(dāng)時輕工業(yè)學(xué)院的專業(yè)比較對口。那時我不滿30歲,已經(jīng)成家,孩子六七歲了。作為第一批踏上征途的青年教師,在西去的火車上,我們一家三口一路都很興奮,想到國家培養(yǎng)了我們,即將要去廣闊天地干一番事業(yè),心中的興奮溢于言表。

當(dāng)時搬遷的時候最難運的是實驗設(shè)備和機(jī)器。在北京由老師們拆裝,青年教師坐“悶罐子”貨車押送到咸陽。“悶罐子”貨車運行沒有準(zhǔn)點,幾天不見天日,吃飯也沒有固定的點,非常辛苦。到咸陽后再由青年教師們卸車,肩扛手搬運回學(xué)校,進(jìn)行組裝,完全靠教師的人力。后來這批機(jī)械和器材全部都用起來了,在認(rèn)知實習(xí)環(huán)節(jié),能讓學(xué)生在校內(nèi)實習(xí)工廠先對輕工機(jī)械有一個粗淺認(rèn)識。

當(dāng)時校舍只有1200平方米,兩棟家屬樓合在一起不到3000平方米,教職工的吃住行都成了問題。我們首批來到咸陽的人,首要任務(wù)就是和原咸陽輕校籌備處的人一起,解決大批北京搬遷來咸陽師生的住宿生活問題。面對資金、人力、物力等方面困難,教職工繼續(xù)發(fā)揚(yáng)北京輕院建院初期的艱苦奮斗、自強(qiáng)不息、勤儉辦校的光榮傳統(tǒng),又一次開始了艱苦創(chuàng)業(yè)的歷程。當(dāng)時教職工成立了“五七”工程連,連隊成員全部拿起勞動工具打土坯、挖地基、搬建材。大家還做泥瓦匠,砌墻、壘磚,拉電線,除整修破舊房屋外,蓋簡易平房、建食堂以解決吃住問題。一天干下來,腰酸背疼,手都抬不起來,可大家干的很努力,從不叫一聲苦。當(dāng)時我們在修食堂的時候,大家干一天活下來滿身泥土、汗流浹背,卻沒一個洗澡的地方,就在籌建食堂里的大鍋里洗個澡,現(xiàn)在回想起來感到是一件很有趣的事。就這樣奮斗了幾個月,建好了學(xué)校的食堂,修好了基本的馬路,還自己拉土打碾建設(shè)風(fēng)雨操場,初步解決了從北京輕院搬遷來的教職工的基本生活問題。當(dāng)時南方來的教師習(xí)慣吃大米,咸陽大米供應(yīng)很少,為解決吃飯問題,我們就把面粉拿到農(nóng)村老百姓那里去換大米。沒有雞蛋吃,就到農(nóng)村去買。另外當(dāng)時每人每個月按計劃供應(yīng)半斤肉,生活很艱苦,但是大家的思想很單純,艱苦就艱苦一點,也沒有埋怨情緒。

1973年開始招收兩年制的工農(nóng)兵大學(xué)生。在新生入校之前,我們加班加點做好了各項開學(xué)準(zhǔn)備工作。沒有專業(yè)教材,學(xué)校組織基礎(chǔ)部和專業(yè)課的老師們一起組成專業(yè)連隊,包干全部授課任務(wù)。首先是編印教材,誰講哪門課,就編哪本教材,白天上課,晚上編教材。這樣持續(xù)了好幾年。比如,我從1975年開始講《皮革工藝課》,以當(dāng)時成都工學(xué)院翻譯的蘇聯(lián)教材為基礎(chǔ),對其中不符合我國國情的內(nèi)容進(jìn)行增刪,加入了一些自己的思考和研究成果。后來我越編越成熟,受到同行關(guān)注;1980年,我受成都工學(xué)院邀請,合編出版了《皮革工藝學(xué)》。有了扎實功底,后來我先后編寫科技圖書《制革用酶制劑和酶脫毛工藝》,參編國家皮革工業(yè)手冊《制革分》、部統(tǒng)高校教材《制革化學(xué)及工藝學(xué)》、《皮革加工技術(shù)叢書》,主編的《生皮組織學(xué)》電教教材獲陜西省教委電教成果二等獎,參編《中國山羊皮革組織學(xué)圖譜》獲國家科技圖書二等獎。

1984年,學(xué)校學(xué)術(shù)委員會成員合影

一般人會猜測,一個高校從首都搬到一個三線城市咸陽,辦學(xué)質(zhì)量、教學(xué)水平等各方面應(yīng)該有很大退步,但事實并非如此。咸陽時期學(xué)校的物質(zhì)生活條件雖然差了,但教學(xué)實踐條件卻改善了。一是學(xué)校占地面積擴(kuò)大了,二是咸陽有皮革廠、造紙廠、棉紡廠、陶瓷廠等,學(xué)生實習(xí)非常方便,學(xué)生們可以很方便地接觸到大型的輕工機(jī)械、了解輕工行業(yè)工業(yè)化的情況,這在當(dāng)時的北京是不具備的。另外隨著時代的發(fā)展,學(xué)生們的畢業(yè)實習(xí)可以去國內(nèi)其他城市的大廠了。以皮革專業(yè)為例,最核心的“現(xiàn)代生產(chǎn)技術(shù)”還是在上海,上海當(dāng)時已經(jīng)做到專業(yè)化,分化出專門生產(chǎn)牛皮、羊皮、豬皮的制革廠。我們的學(xué)生畢業(yè)實習(xí)就可以去上海最先進(jìn)的皮革廠。三是帶動了科研。從1972到1975年,學(xué)校造紙、皮革、硅酸鹽、紡織專業(yè)(當(dāng)時紡織還未從學(xué)校分離出去)的教師承擔(dān)了國家、省市級科研項目12項,其中國家“六五”攻關(guān)項目2項。

改革開放以后,學(xué)校的氛圍更活躍了。增設(shè)了很多專業(yè),擴(kuò)招了很多生源,人才引進(jìn)如雨后春筍,科研成果琳瑯滿目,皮革專業(yè)獲得的成果最為突出。1978年,“黃牛面革酶脫毛”“制革酶制劑新菌種-166蛋白酶的篩選和應(yīng)用”兩個項目獲“全國科學(xué)大會獎”;1987年,“提高漢口路山羊皮質(zhì)量的研究”項目獲國家科技進(jìn)步一等獎;1991年,我們與山東一個團(tuán)隊承擔(dān)的“面粗質(zhì)次豬皮制革新技術(shù)的研究”再次榮獲國家科技進(jìn)步一等獎,成為迄今為止學(xué)校榮獲的最高級國家獎項。

酶制劑的應(yīng)用是皮革行業(yè)在環(huán)保道路上的一大進(jìn)步。皮革酶制劑問世至今,生物酶制劑已被廣泛應(yīng)用于皮革加工,可在加工過程中減少污染物、尤其是重金屬污染的形成,但當(dāng)時皮革酶技術(shù)還不成熟。我們深入研究酶,系統(tǒng)學(xué)習(xí)了酶學(xué)知識,利用酶的不同性能,把它使用到皮革工藝的脫毛、軟化、脫脂、浸酸等工序。相關(guān)技術(shù)完成于學(xué)校實驗室,后來又在咸陽市的皮革廠都進(jìn)行實驗,經(jīng)過充分嚴(yán)謹(jǐn)?shù)恼撟C后上報輕工部,研究的成果形成了《制革用酶制劑和酶脫毛工藝》這本專著。

上世紀(jì)80年代,潘津生教授赴德開展技術(shù)交流

潘津生教授于90華誕向?qū)W校捐贈珍貴專業(yè)書籍

后來,輕工部又交給我們一個項目,就是“漢口路山羊皮革”的研究。漢口路位于上海黃浦區(qū),是當(dāng)時中國重要的皮革貿(mào)易中心,漢口路山羊皮是我國優(yōu)質(zhì)的皮料,以細(xì)膩柔軟著稱,制成的皮衣都是高品質(zhì)的,出口到西歐國家,在上世紀(jì)80年代為國家出口創(chuàng)匯做出重要貢獻(xiàn)。但由于鞣制技術(shù)的限制,生產(chǎn)的皮革質(zhì)量參差不齊、達(dá)標(biāo)率不高,成為當(dāng)時的“卡脖子”技術(shù)。潘津生教授開啟國內(nèi)皮革組織學(xué)研究的先河,將皮革組織學(xué)研究應(yīng)用于漢口路山羊皮生產(chǎn)全過程,從皮料預(yù)處理、鞣制工藝優(yōu)化、復(fù)鞣與加脂、染整、環(huán)保技術(shù)等方面加強(qiáng)質(zhì)量控制與檢測,顯著提升了漢口路山羊皮的質(zhì)量和在國際市場的競爭力。舉個例子,在脫毛環(huán)節(jié),由于北方的山羊皮粗一些,有時候羊毛雖然脫掉了,但是毛根還在皮里面,生產(chǎn)出來的皮革就會不達(dá)標(biāo)。我們通過改善工藝,實現(xiàn)在不影響皮纖維的前提下,使毛根順利脫落,徹底干凈地脫毛。整飾環(huán)節(jié)也一樣,涂飾劑的滲透程度影響皮革的物化性能,滲透的太淺容易掉漿,滲透太深皮又會發(fā)硬,我們通過觀察皮革的微觀組織結(jié)構(gòu),科學(xué)給出涂飾劑加入的量和加入的時間,大大提高了加工工藝。當(dāng)時的研究過程特別辛苦,潘老師已經(jīng)七十多歲了,仍然非常積極熱情地沉浸其中,經(jīng)常在實驗室里一呆就是幾個小時;另外還有魏世林和我們其他幾位青年教師,與山東、河南一些企事業(yè)單位的合作伙伴,大家的思想比較統(tǒng)一,都一心撲在這個項目上。

“質(zhì)次面粗豬皮制革新技術(shù)”項目是把次質(zhì)豬皮變成優(yōu)質(zhì)皮革,整個過程的酶處理、鞣制等都是重要環(huán)節(jié),創(chuàng)新技術(shù)是變“鉻鞣制”為“多金屬混合鞣”,改善了皮革性能,直接為國家出口創(chuàng)匯。當(dāng)時在輕工部報獎的時候,專家集體都比較滿意,作出了較高的評價。當(dāng)時我任科技處長,去省里開會,一提起西北輕院,好多人馬上就豎起大拇指說:“你們學(xué)院的皮革專業(yè)搞得很不錯,在全國影響是很大的”。我也感到很高興。

我的職業(yè)生涯基本與學(xué)校北京輕工業(yè)學(xué)院、西北輕工業(yè)學(xué)院時期的歷史同步。2006年退休后我沒有休息,教務(wù)處的同志邀請我擔(dān)任教學(xué)督導(dǎo),我欣然接受,看到年青一代不斷成長起來,心里說不出的高興。另外,我還到河南寶斯卡等皮革企業(yè)指導(dǎo)生產(chǎn),幫助企業(yè)解決重金屬廢液循環(huán)利用等生產(chǎn)問題。學(xué)校還聘我擔(dān)任關(guān)心下一代工作委員會成員,受教工部、團(tuán)委、中國輕工業(yè)博物館、附中、附小的邀請,我和我愛人潘鳳娛女士經(jīng)常去學(xué)校給孩子們講中國輕工業(yè)發(fā)展的故事,傳承我們學(xué)校的“三創(chuàng)兩遷”精神。后來我被教育部關(guān)心下一代工作委員會表彰為“關(guān)心下一代工作先進(jìn)工作者”,我感到非常光榮。

寄語當(dāng)代:夯實基礎(chǔ),敢于創(chuàng)新,才能攀登新的科學(xué)高峰

學(xué)校發(fā)展到今天,可以說歷盡曲折坎坷。回顧校史,“三創(chuàng)兩遷”的感人故事數(shù)不清,也講不完。欣慰的是,我們的師生沒有辜負(fù)祖國和人民的期望,沒有辜負(fù)黨中央的囑托,以青春和熱血書寫了這段難忘的歷史,在祖國的西部扎根、開花、結(jié)果!我作為西遷的老輕院人,親眼看到去年學(xué)校第三次黨代會以來,新一屆領(lǐng)導(dǎo)班子帶領(lǐng)教職員工勵精圖治、砥礪奮進(jìn),在學(xué)科建設(shè)、人才培養(yǎng)、科學(xué)研究、服務(wù)社會、文化建設(shè)等方面做出的努力、取得的成就,感到由衷的欣慰。春節(jié)前夕,校領(lǐng)導(dǎo)來咸陽慰問我們這些離退休職工,談了學(xué)校目前發(fā)展的形勢和任務(wù),我了解到,學(xué)校目前正處于“雙一流”建設(shè)的關(guān)鍵時期,正需要全校師生團(tuán)結(jié)一心、不懈奮斗。“老牛也解韶光貴,不待揚(yáng)鞭自奮蹄”。作為老同志,我想對學(xué)校、對師生們談一些自己的感悟。

今天,中國高等教育的形勢已經(jīng)和上世紀(jì)完全不同了。西北輕工業(yè)學(xué)院時期,我校皮革專業(yè)之所以能取得那么大的科研成果,培養(yǎng)出一批批優(yōu)秀的人才,一方面歸因于我們學(xué)校優(yōu)良的教風(fēng)、學(xué)風(fēng);另一方面,是因為我國的皮革科學(xué)起步晚、門檻低,進(jìn)步空間大,容易出成果。但今天,傳統(tǒng)輕工業(yè)已經(jīng)在國民經(jīng)濟(jì)體系中不占優(yōu)勢,中國輕工業(yè)正朝著“創(chuàng)新、綠色、智慧、品質(zhì)”的方向一日千里地發(fā)展。我們不能困在皮革、造紙、陶瓷的“一畝三分地”里苦苦耕耘,我們的師生要志存高遠(yuǎn),在老專業(yè)的基礎(chǔ)上,瞄準(zhǔn)新興的生物、化工、電子科技,把傳統(tǒng)輕工優(yōu)勢與新興學(xué)科交叉起來。現(xiàn)在全國高校都在發(fā)展,我們學(xué)校小、資金少,就要突出自己的特長,找到自己的立足之地和發(fā)展方向。

一是要苦練基本功。作為教師,立德樹人是最重要的,首先要把人才培養(yǎng)放在第一。一些高校存在重科研、輕教學(xué)的現(xiàn)象,這是由于科研導(dǎo)向重,科研產(chǎn)出高,使有些老教師不愿意代課,把教學(xué)的任務(wù)交給青年教師,把自己的主要經(jīng)歷投入在科研上,對教學(xué)方法的提高和改進(jìn)缺乏思考。其實教學(xué)、科研是相輔相成,扎實的理論根基與教學(xué)功底不僅是教師的“看家本領(lǐng)”,更是教科研創(chuàng)新的源頭活水,科研、教學(xué)要齊抓。當(dāng)年,潘津生老師70多歲了,在搞科研的同時,還站在講臺上給本科生講課,課后也在不斷琢磨,一門心思把學(xué)生教好。我記得她一上課,慕名聽課的學(xué)生經(jīng)常擠滿教室,下課后圍著她,總有問不完的問題。我們今天的年輕教師要學(xué)習(xí)、傳承這種精神。

二是要將工科教學(xué)跟生產(chǎn)實際相結(jié)合,注重理論聯(lián)系實際。高校在科學(xué)研究的基礎(chǔ)研究、探索前沿方向,企業(yè)在科學(xué)技術(shù)的應(yīng)用開發(fā)、工程技術(shù)轉(zhuǎn)化、市場需求方面占主導(dǎo)地位。生產(chǎn)中的問題總是企業(yè)先發(fā)現(xiàn)的,高校教師不能光在實驗室研究,還要深入到生產(chǎn)一線去了解企業(yè)、社會的實際需求,人民生產(chǎn)生活的實際需求,要把你學(xué)到的理論和生產(chǎn)掛鉤,這是我們作為一名知識分子應(yīng)該永遠(yuǎn)堅持的研究理念。

三是要樂于奉獻(xiàn)。云山蒼蒼,江水泱泱,先生之風(fēng),山高水長。西北輕院時期,曹光銳、杜春晏、賴其芳、游恩溥、曾廣壽、潘津生、田家樂等名師的風(fēng)骨山高水長。他們躬身教育、甘于奉獻(xiàn),那種嚴(yán)肅的工作態(tài)度,對教育事業(yè)的熱愛,對學(xué)生的熱愛,對學(xué)校的熱愛的精神,為年輕教師鑄魂育人樹立了榜樣,成為我們治學(xué)之路的標(biāo)桿。幾十年來,西遷的老前輩、老教授們的愛國奮斗精神始終激勵和引領(lǐng)著一代代陜科大人扎根西部、艱苦創(chuàng)業(yè)。今天,我們應(yīng)該把這種奉獻(xiàn)精神一代一代傳承下去。

祝愿學(xué)校早日實現(xiàn)“復(fù)興計劃”的宏偉藍(lán)圖!

記者后記(一)

2月13日元宵節(jié)剛過,章老在學(xué)校咸陽校區(qū)家中熱情接待了我們。一聽是學(xué)校新聞辦的記者,他欣然接受采訪,2個小時的時間里,84歲高齡的章老侃侃而談,回憶起流金歲月里的人和事,如數(shù)家珍,歷歷如昨。尤其是談到恩師潘津生,敬仰之情純?nèi)环胃钗覀優(yōu)橹畡尤荨?/span>

2月23日采訪成稿后,我們委托離退處的同志將初稿呈于章老審閱。得知章老身體不適正在住院,但看到稿件后不顧病體、不辭勞苦,在病床上堅持將稿件手寫修改完成。在文末還不忘留言囑咐:“這是我躺在醫(yī)院的病床上修改的,所以字跡不清請原諒,請將修改稿打印后再給我一份,看看是(否)還要修改,謝謝!”其對人對事的嚴(yán)謹(jǐn)態(tài)度令人尊敬,其關(guān)心學(xué)校的情懷令人感動。

2月27日,記者一行來到醫(yī)院探望章老,并將修改后的第二稿送給他閱覽,章老審閱后說:“以前的教案和公開發(fā)表的論文,我都是通讀幾遍,認(rèn)真修改,盡量做到不出錯,否則就會給學(xué)生和讀者造成不好的影響,所以一定要嚴(yán)謹(jǐn)。”談到學(xué)校的發(fā)展,章老激動地握著記者的手說:“學(xué)校發(fā)展到今天很不容易,這是全體教職員工共同的努力的結(jié)果,目前學(xué)校正在復(fù)興之路上邁進(jìn),學(xué)校第三次黨代會給我們提出了新的目標(biāo),這對我們是激勵,也是考驗,希望大家共同努力,為學(xué)校早日邁進(jìn)‘雙一流’做出自己的貢獻(xiàn)!”

祝愿章老身體健康,晚年幸福!

記者后記(二)

3月2日,【講述·輕工記憶】專欄的首篇稿件《章川波:把一生獻(xiàn)給母校,把一生獻(xiàn)給皮革事業(yè)》在學(xué)校官網(wǎng)刊發(fā)之后,很快引起了全校師生的廣泛關(guān)注。特別是很多青年學(xué)生,紛紛給我留言或者打來電話,述說他們的感動和感想。我想,與其說是大家對這篇文章的肯定,不如說是“三創(chuàng)兩遷”精神感召人、老同志的事跡鼓舞人。我特別選取幾則感言以饗讀者,與師生共勉。

讀完章川波教授的故事,我感觸頗深。他將一生都獻(xiàn)給了母校和皮革事業(yè),見證了學(xué)校的“三創(chuàng)兩遷”。在60年代艱苦的環(huán)境中,師生們堅定著振興中國皮革的信念,讓奉獻(xiàn)精神在寒夜燈火中綻放光芒,經(jīng)過多年的不懈努力,最終取得豐碩的科研成果。時代雖已變遷,但他們的精神永遠(yuǎn)值得學(xué)習(xí)。在實現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興的新征程上,作為新時代科大人,我們更應(yīng)傳承這種精神,并將理論與實際相結(jié)合,夯實基礎(chǔ),敢于創(chuàng)新,為助力學(xué)校實現(xiàn)“復(fù)興計劃”,貢獻(xiàn)自己的力量。

——輕工2024級-生物質(zhì)化學(xué)與材料工程張文婷

高尚的精神塑造人引導(dǎo)人,先進(jìn)的文化鼓舞人滋養(yǎng)人。讀完章川波老師的事跡,我看到了前輩們在艱苦條件下為學(xué)校和皮革事業(yè)拼搏的身影。從北京到咸陽,無論環(huán)境如何惡劣,他們都秉持 “理論聯(lián)系實際” 辦學(xué)宗旨,勇于創(chuàng)新、甘于奉獻(xiàn)。這啟示著身為學(xué)生干部的我在工作中,面對困難要勇往直前,積極主動聯(lián)系同學(xué)實際需求,將服務(wù)落到實處,傳承前輩精神,為學(xué)校實現(xiàn)“復(fù)興計劃”貢獻(xiàn)青春力量。

——設(shè)藝學(xué)院2021級藝播專業(yè)聶晶晶

章川波老師的經(jīng)歷,是一部生動的奮斗史。身為學(xué)生干部,我明白如今的學(xué)習(xí)環(huán)境比往昔優(yōu)越太多,更應(yīng)珍惜。前輩們?yōu)閷W(xué)科發(fā)展鞠躬盡瘁,我也要在崗位上盡責(zé)。在組織活動時,像他們對待科研一樣嚴(yán)謹(jǐn),遇到問題不退縮,積極與老師同學(xué)溝通,學(xué)習(xí)理論聯(lián)系實際,努力提升自己,為營造良好校園氛圍、助力學(xué)校發(fā)展添磚加瓦。

——食品學(xué)院2022級藥學(xué)專業(yè)董馨寧

特別鳴謝: 檔案館 中國輕工業(yè)博物館 研工部 校團(tuán)委

(終審:李萌 核稿:杜楊 編輯:雷超)